大时代的记录者 影视文化的传播者

首先,存储卡有很多类。买不对的话,存储卡根本插不进你的相机。

1. 存储卡有哪几类?

市面上目前有三种主流的存储卡:SD卡、Micro SD卡(又叫TF卡)和CFexpress卡,他们长这样:

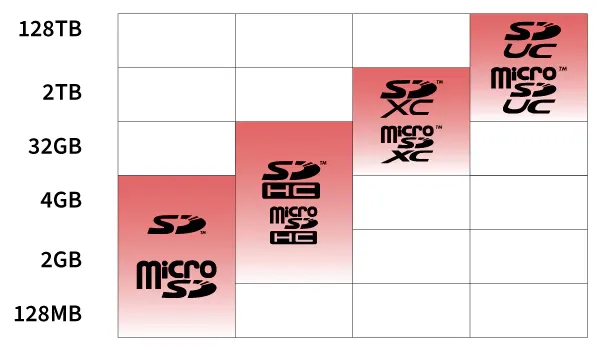

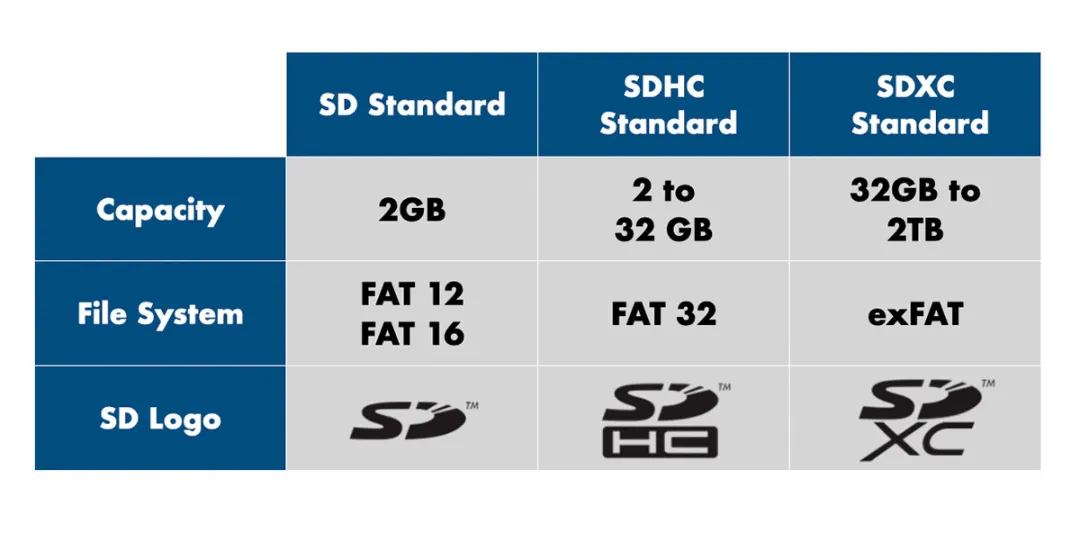

SD卡:这是目前最常见、最流行的存储卡,能用于市面上绝大多数微单相机、单反相机和卡片机。仅有极少数高端型号不支持。SD存储卡还可以被细分为SD、SDHC、SDXC、SDUC四类,但它们外形完全一样,使用方法几乎无差,所以新手不必刻意去区分,统一当作一种卡就好。

Micro SD卡:又叫TF卡,只有指甲盖大小,通常用于手机、无人机、运动相机、全景相机、行车记录仪等小型设备。买Micro SD卡时可能会被附赠一个转换卡套,插入卡套后,Micro SD卡就化身为了SD卡。这种操作,卡的容量和速度均不受影响,但可靠性会差一些。就好比两个插线板连起来也可以使电器正常工作,但是理论上会比正常的电路更容易出问题。

CFexpress卡:简称CFe卡,最早现身于2017年,速度快但价格高,目前只有部分万元以上的新款机型支持使用,未来会逐渐普及。CFexpress卡还可以细分为A型、B型和C型。这三种型号都是长方形,但大小有别,可以看成“小杯”“中杯”“大杯”。(卡的外观大小与性能、容量无直接联系)

目前市面上,除索尼外的高端相机基本都是支持“中杯”B型卡(例如佳能R3、R5,尼康Z9、Z8、Z7、Z6,松下S1、GH6,富士X-H2和X-H2S等),索尼的高端相机则支持“小杯”A型卡(例如索尼A1、A9M3、A7R5、A7S3等),而C型卡目前还没有在市面上出现。A型卡的大小和SD卡非常接近,索尼索尼很多机身卡槽可以兼容SD卡和CFe A型卡两种类型。

一些老玩家或许还记得CF卡和CFast卡。虽然它俩的名字也以CF开头,但跟CFexpress完全不能通用。CF卡和CFast卡曾广泛用于十几年前的高端相机,但由于各种原因,未来应该不会再有支持这两种卡的新款相机了,新手不必去了解或购买。

2. 这么多类卡,选谁比较好呢?

大多数相机支持一类卡,所以没什么好纠结的:你的相机支持什么卡,就得买什么卡。少部分高端相机同时支持CFexpress和SD卡,这种情况,简单粗暴给建议是:高预算高要求买CFexpress卡,业余随便用买SD卡。

3. 我的相机支持哪类卡?

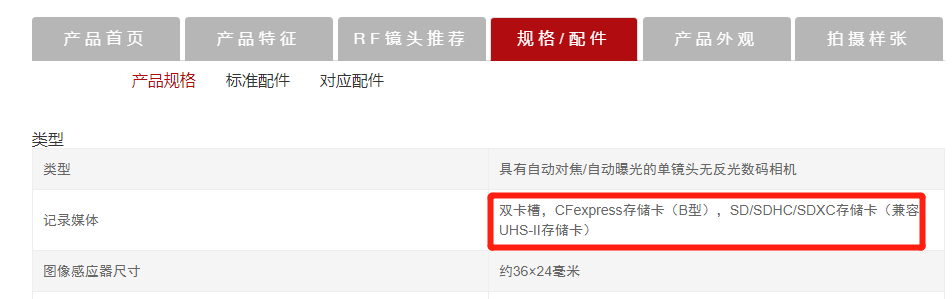

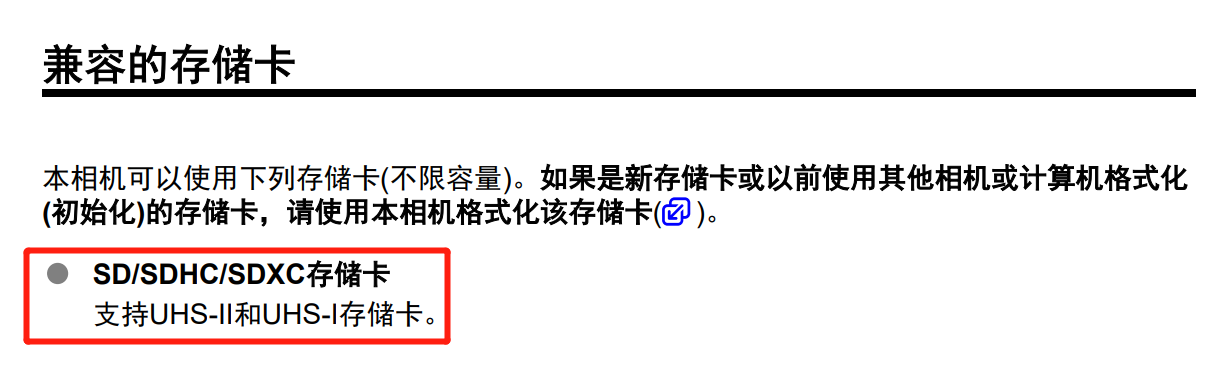

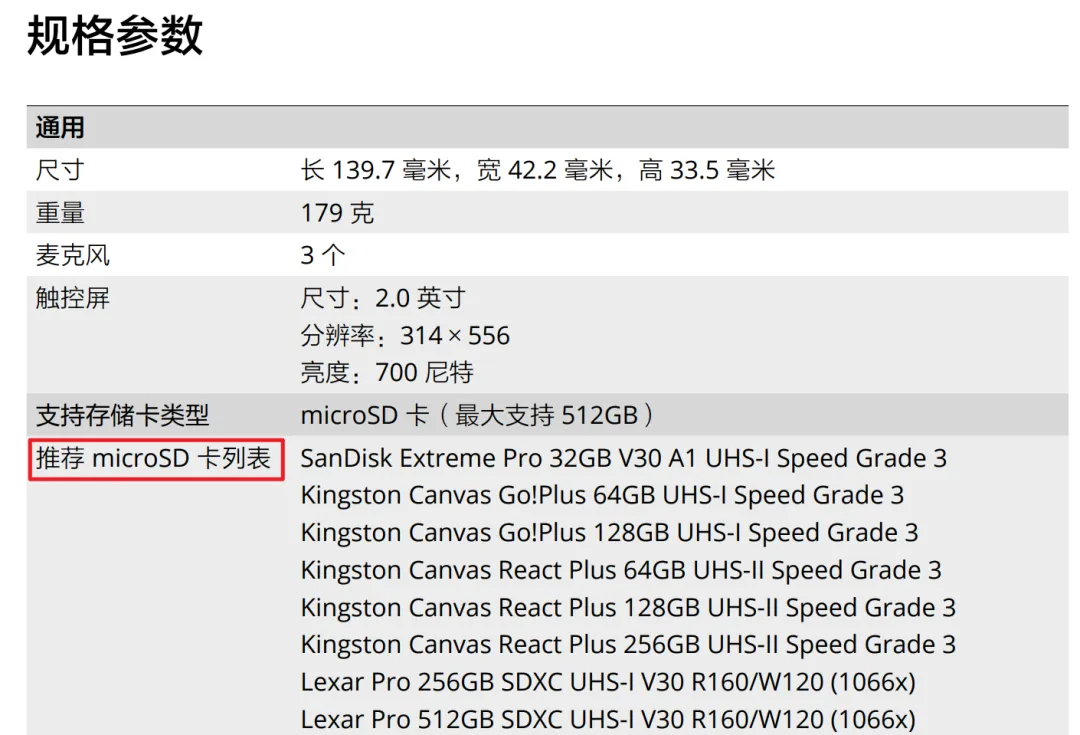

方法一:进到相机品牌的官网,找到自己的相机型号的主页,点击“规格”、“参数”之类的字段,然后就可以在“存储”、“记录媒体”之类的字段附近找到。

方法二:阅读说明书(有的相机在包装盒内附赠的说明书是简略版,如需要完整版说明书可以在官网下载)。

方法三:咨询相机品牌的官方客服,可以在各大品牌官网找到客服咨询通道

存储卡的容量大多以GB为单位,常见的存储卡容量有:32GB、64GB、128GB、256GB、512GB等等,大家可以按照自己的需求和习惯来选购。

一般情况,建议大家尽量选择128GB及以上容量的产品,因为即使是同品牌的同款存储卡,外观长得一模一样,不同容量的版本在速度上也可能会有差别,特别是32GB和64GB的版本大概率比大容量的版本的速度更低。

不过业余爱好者最好也不要盲目追求超大容量的存储卡(比如1TB),因为存储卡虽然看上去皮实,但其实都有损坏风险。买存储卡不仅要注重容量,也得保证数量,手持2-3张容量适中的存储卡,会比1张超大容量的存储卡更加安全——正所谓不要“把鸡蛋装进同一个篮子”里。特别是出远门时,请永远确保自己有多余的备用存储卡。

最后还要提醒的一点,一些上了年龄的老旧设备和相对廉价的小型设备(比如小蚁运动相机、行车记录仪等)可能会有支持容量的上限,例如“最大支持64GB的存储卡”。如果你有这类设备,在选购存储卡前务必查阅说明书或官网规格参数一栏。

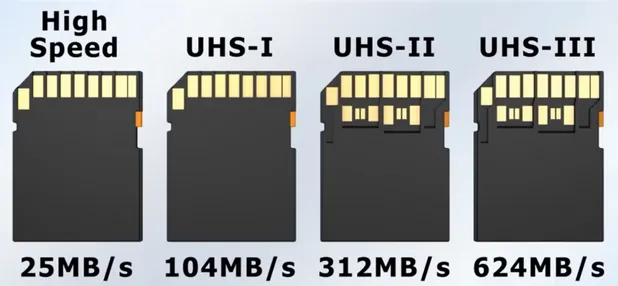

同其他电子产品一样,存储卡也在不断迭代更新发展。目前,SD卡和Micro SD卡已经诞生出了三代UHS技术,分别写为UHS-I、UHS-II、UHS-III。目前,市面上的大众产品只应用了前两代技术,这里我们将其简称一代卡和二代卡。

1. 如何分辨SD卡是一代还是二代?

看正面,一代卡标注“Ⅰ”,二代卡标注“Ⅱ”。看反面,一代卡一排触点,二代卡有两排触点。

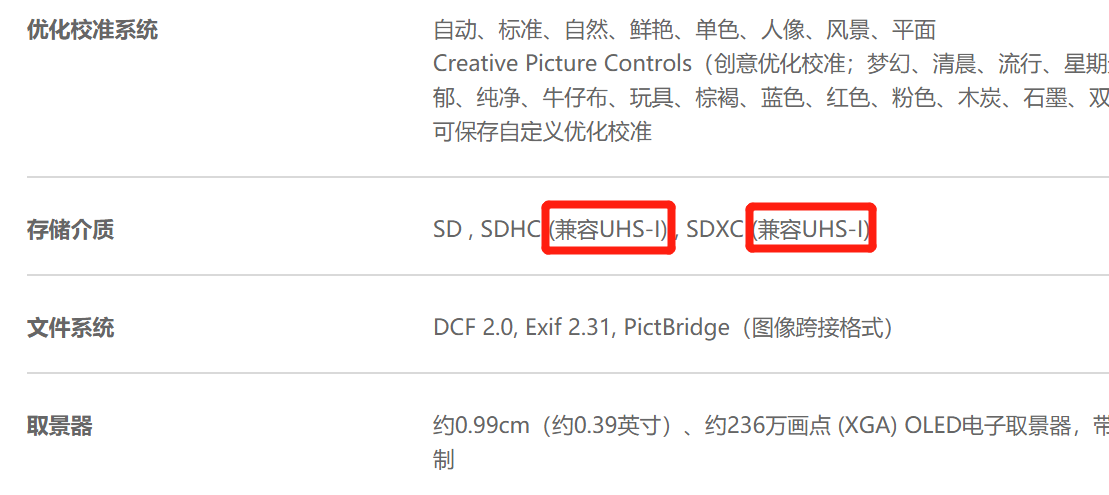

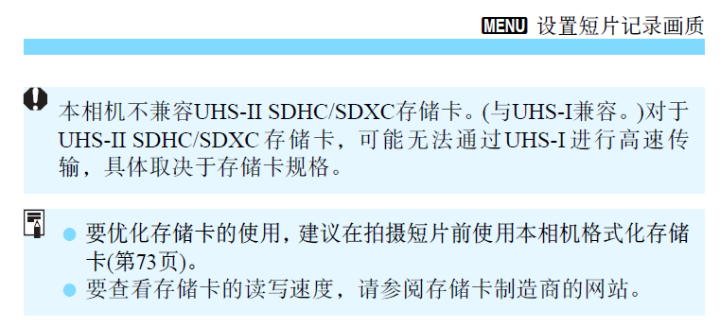

2. 我的相机是否支持二代卡?

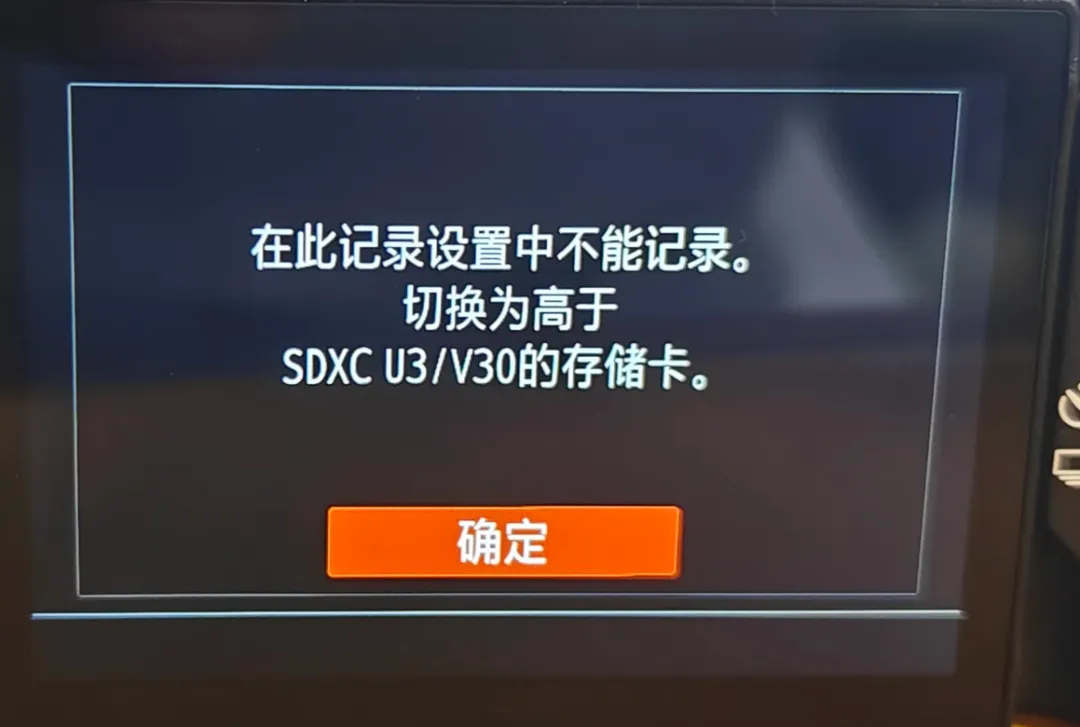

解决方法和前文提到的“我的相机支持哪类卡?”一模一样。你可以在官网查规格参数,可以读说明书,可以直接问客服。三种方式随便选一种都能搞定。例如下图中的“兼容UHS-I”表明这台相机只支持一代SD卡,并不能发挥二代卡的优势。

3. 我应该购买一代卡还是二代卡?

二代卡的主要优势是提供了更快的数据传输速度,但目前市面上的多数在售相机还只支持一代卡,同时一代卡的传输速度也足够满足大多数业余爱好者的创作需求。所以如果你的相机卡槽只支持一代卡,我建议安心使用一代卡。(其实二代卡也能在一代卡的卡槽里正常工作,但并不能发挥出真实实力,甚至可能比一代卡表现更糟)如果你的相机卡槽支持二代卡,那可以按照自己的预算和实际使用强度来选购。

1. 读速和写速是什么?有什么区别?

存储卡有“读”和“写”两种功能。“读”就是读取,把卡里面的东西拿出来,例如你用电脑拷贝照片或者相机回看拍好的照片都是读取;“写”就是写入,把卡外面的东西放进去。我们拍照和录像,都是在对存储卡进行写入。因此,存储卡会产生两种速度,一个是“读速”(R),一个是“写速”(W)。由于技术原因,读速通常大于写速,所以存储卡的卡面和广告通常一般都展示读速,但我们拍照拍视频真正用到的是写速。更“可怕”的是,读速和写速不成正比。卡面上读速相近的卡,写速可能相差甚远。

以雷克沙的两款存储卡为例,金卡卡面写着读速100MB/S(卡面右上角),蓝卡卡面写着读速95MB/S,差距似乎并不大,你可能心想“谁会为了5MB/S多花40块呢?”然后果断入手看上去性价比更高的蓝卡。但实际上,如果我们去查询这两款卡的写速,会发现蓝卡的写速只有金卡的一半,真是得不偿失!

因此大家在购买存储卡时不仅需要关注“读速”,更应该关注“写速”。

2. 写速读速的高低对我使用相机有什么影响?

简单来说,高写速的存储卡主要利于高速照片连拍和高质量视频拍摄,高读速主要节省回看照片和导出照片的时间。过去大家对存储卡的写速关注较少,是因为那时照相机的连拍性能不强,DV等摄像机的视频分辨率和码率也很低,很多人也没有拍视频的习惯。但随着现在短视频和Vlog的兴起,越来越多人成为视频创作者,我们就必须把写速重视起来。

3. 如何知道一张卡的读速和写速?

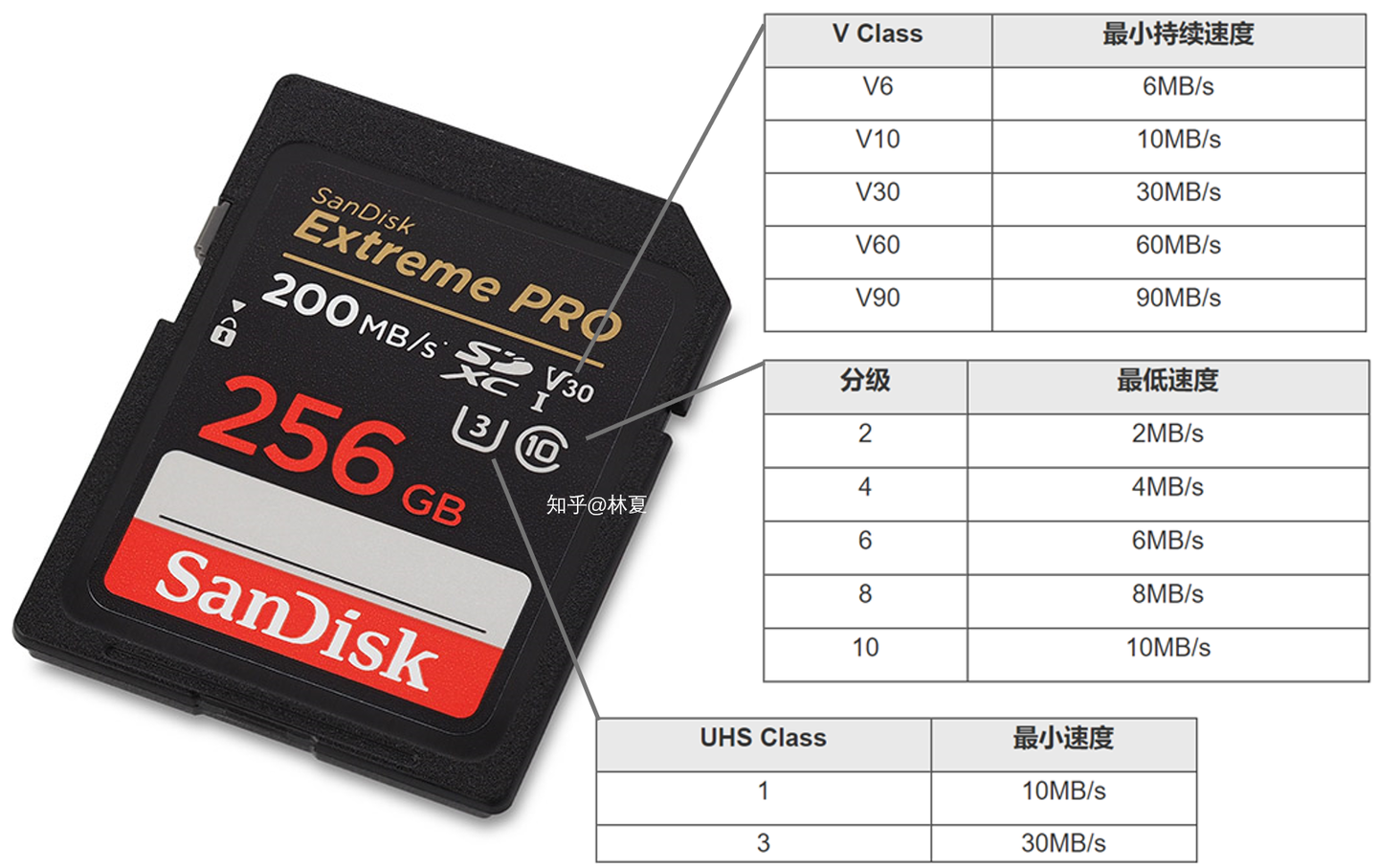

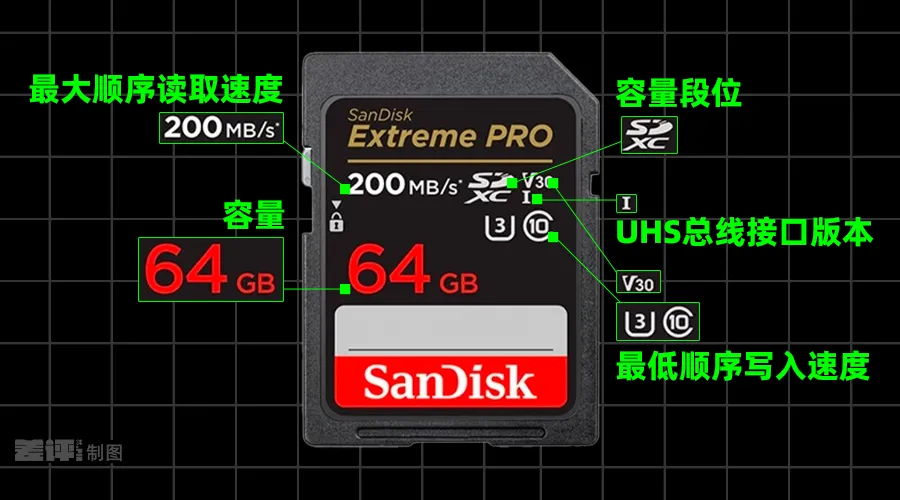

其实卡面上的标识就提供了很多信息。读速很简单!由于读速通常比写速高,所以读速经常会被明明白白地写在卡面上用作宣传(上图的绿色框)。例如下图这张卡的读速最高可以达到200MB/S。不过注意卡面上写的读速也是理想条件下的瞬时最高值,不保证你在实际使用中能达到或长时间保持这个速度……

写速虽然一般不被写在卡面上,但根据SD卡协会的要求,厂商得用各种符号来标明写速等级。下面我重点介绍三个符号标志。

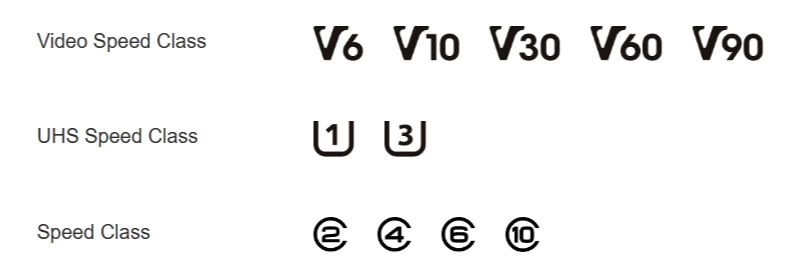

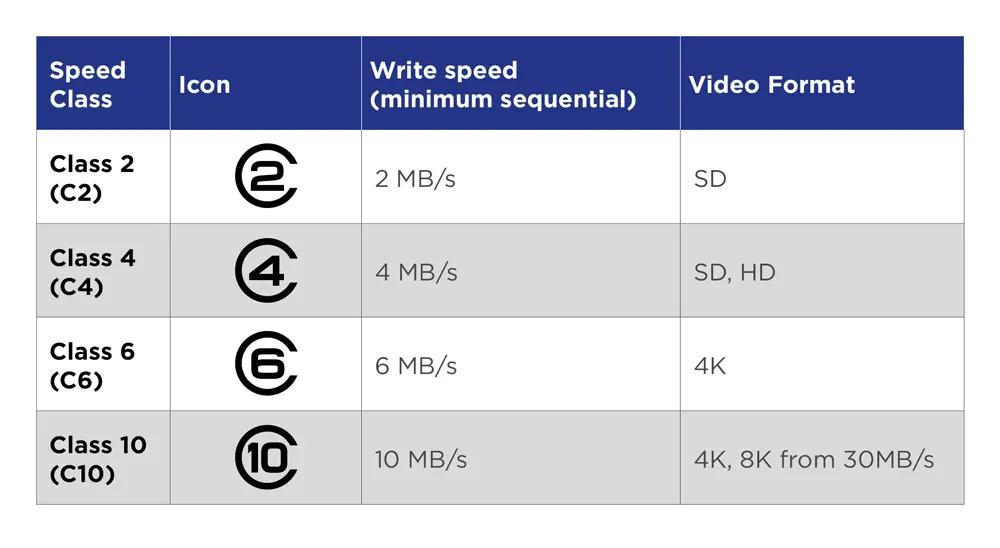

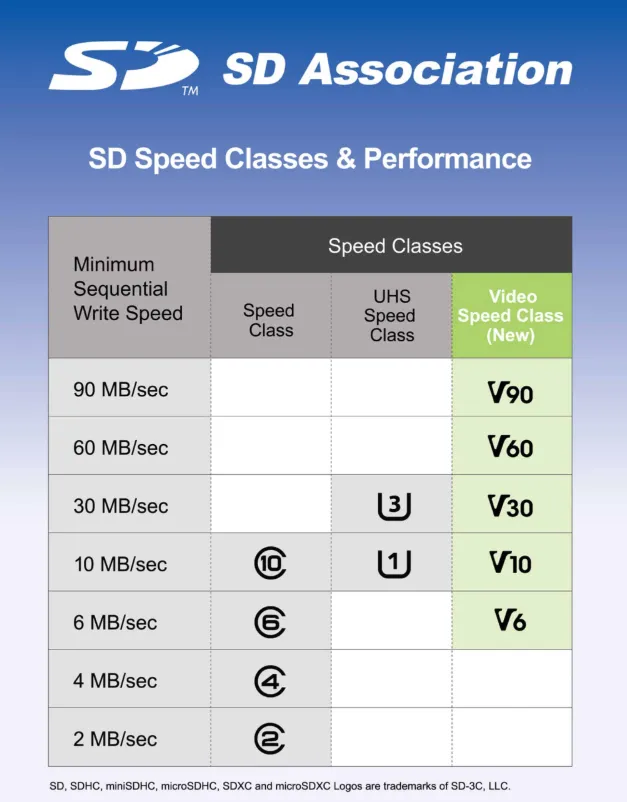

三个标志中最靠左的叫“U3”,这是UHS速度等级(UHS Speed Class),只有U1和U3两种级别,对应的速度如上表所示。这张卡标有U3,说明它的写速至少在30MB/S以上;如果一张卡标的是U1,那它的写速应该在10-30MB/S之间。如果一张卡上根本没有U标,那它恐怕没有UHS技术,写速极慢。要特别注意的是,U1全称是“UHS速度等级1级“(UHS Speed Grade 1),和前文那个一代UHS技术的“ UHS-I“ 没有任何关系。

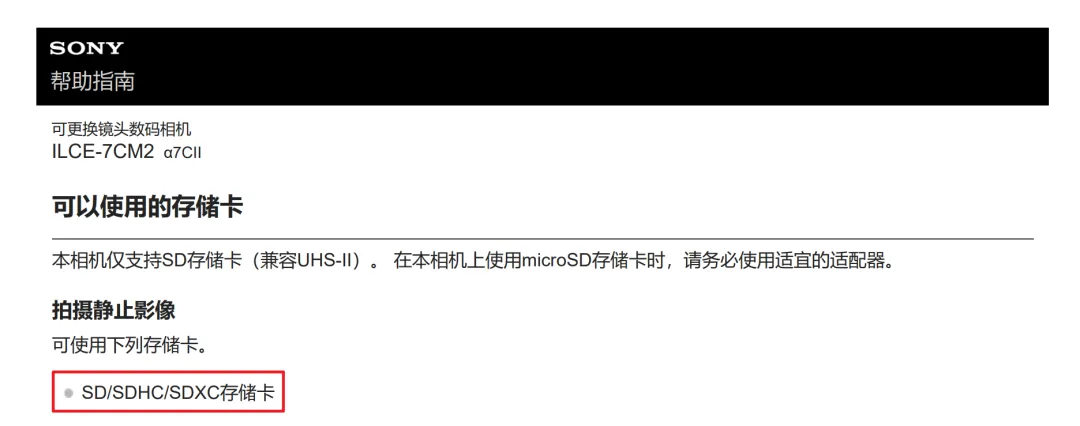

右下方的标志叫“C10”。这是最早设立的速度等级(Speed Class),有C2、C4、C6、C8、C10五种等级,对应的速度如上表所示。这张卡标有C10,说明它的写速至少在10MB/S以上。由于C标最高只到C10,所以不论卡的最低写速是20MB/S还是100MB/S,都只能写C10,没有C20或者C100的写法。现在市面上写速低于10MB/S的存储卡几乎已经绝迹,所以C标已没有太大的参考价值,我们平时还是主要看U标。

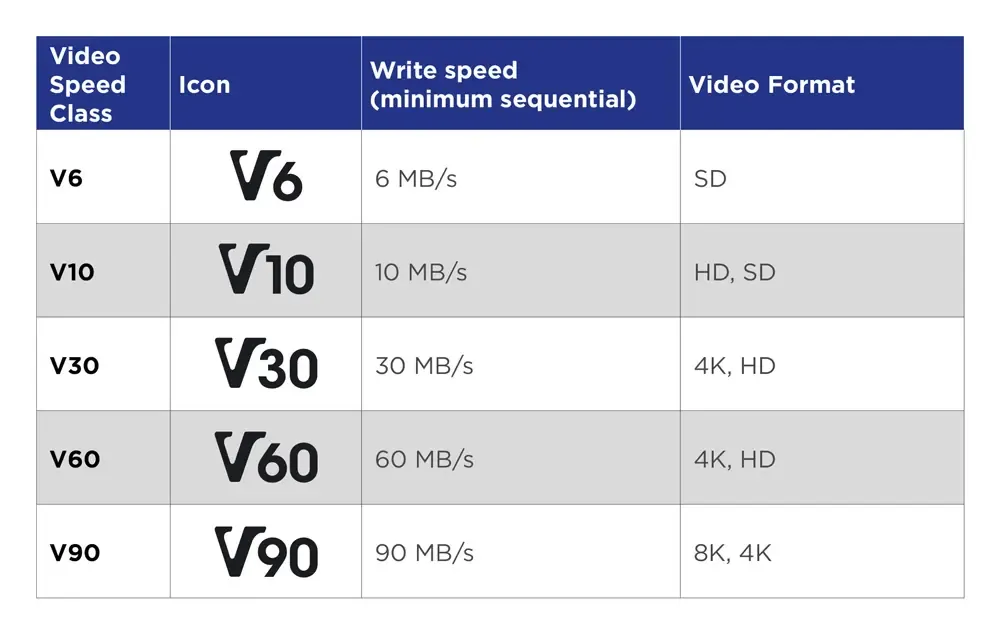

右上方标志叫“V30”,是UHS视频速度等级(Video Speed Class),专为视频拍摄所设,有V6、V10、V30、V60、V90五个级别,对应的速度如上表所示。这个等级的设立时间较晚,要求较高(重视持续写入速度),而且需要有一个认证的流程,所以不是所有存储卡都会有这个标记。如果你专注于视频拍摄,那V标比U标和C标都更有重要。

有人问:“我这个卡既标了C10又标了U3,那它写速到底是每秒10MB还是每秒30MB呢?”其实都不是!这些标志只代表卡的写速下限,像C10代表写速一定大于10MB/S,U3代表写速一定大于30MB/S,二者同时出现就取最高值,说明你的卡能保证至少30MB/S的写速,但写速具体是多少依然不可得知。

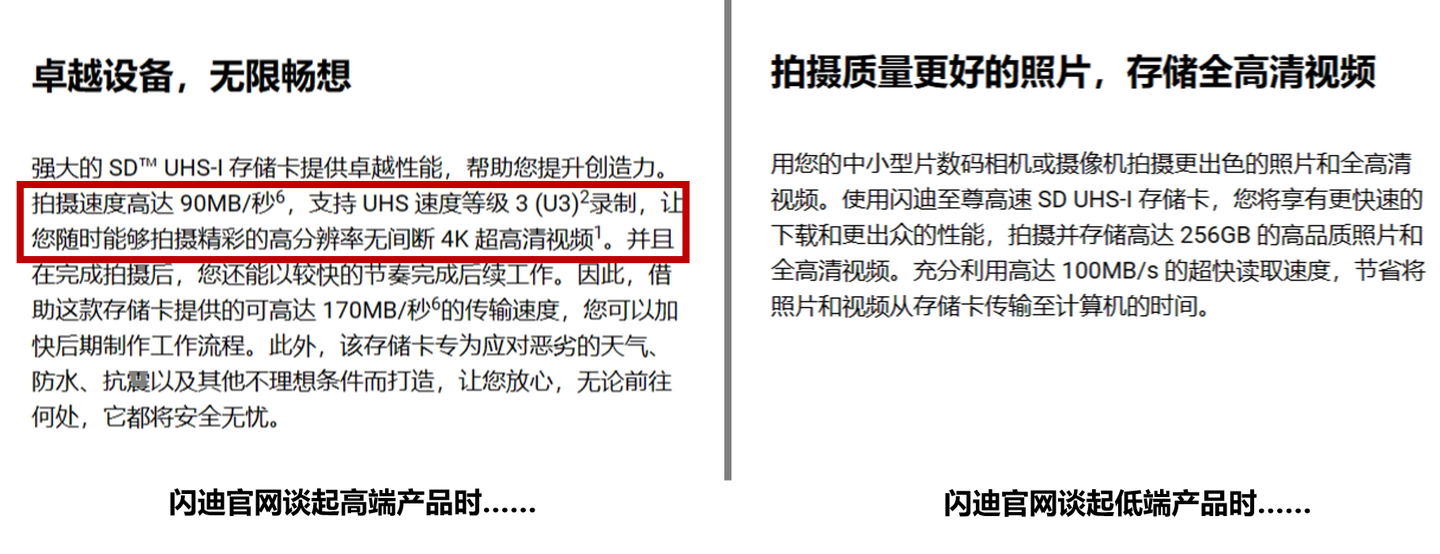

如果特别想要知道存储卡的具体写速数值?那可以去看看商品详情或去官方的参数一栏找找看。高写速是存储卡的一大卖点,所以如果一个卡的写速高,肯定会在商品详情中里重点提到。反之,如果你在商品详情和官网怎么也找不到写速,那这个卡的写速一定惨不忍睹……

比如下方两图,闪迪大大方方地在高端产品的介绍中宣布该卡的拍摄速度有90MB/S,而在低端产品的介绍中对写入速度避而不谈。

还有人问:“我这个卡在广告中说写速有90MB/S,那卡面为什么只有V30没有V90呢?”这是因为V30的意思是在正确的使用下,厂商可以保证持续写入速度不会低于30MB/S,而广告中的90MB/S是指最理想条件下最快能到达这个速度(一瞬间达到也算),所以V30的标志和90MB/S的广告并不矛盾。这张卡在实际使用时,写入速度应该在30-90MB/S之间。

4. 我需要多高速度的存储卡?

存储卡的速度主要影响高速连拍、高质量视频和导出时间,所以既不连拍也不拍视频的用户就随意,只要是正规产品,想买什么卡都行。低速存储卡不过也就是导出照片时多花一点时间而已。对于经常拍视频的用户而言,研究存储卡写速是有必要的。SD卡协会官方总结了各等级存储卡的适用范围:

C10/U1/V10等级:高清(720P)至全高清(1080P)视频录制

U3/V30等级:全高清(1080P)至4K视频录制

V60: 4K至8K视频录制

V90: 8K视频录制[1]

综合官方指南、市面主流设备性能和实际使用经验,建议:就算你不拍视频,请至少选择C10或U1级别存储卡。只要你拍视频,那至少选择U3级别存储卡,最好同时也是V30级别。如果你相机价值上万,且经常拍摄高质量4K及以上分辨率的视频,应酌情考虑V60或V90的卡。任何情况都不要考虑C4、C6、C8级别的存储卡。

存储卡领域最知名的品牌是闪迪(Sandisk),1988年创立,1995年上市,现在归在世界五百强西部数据(Western Digital)旗下。闪迪是SD卡协会的三大创始企业之一,同时制定了最早的CF卡标准,长期主导着行业规则,可以说是存储卡界的绝对巨头。如果你倾向选择顶级大牌,那闪迪便是首选。

铠侠(KIOXIA,原东芝)和松下(Panasonic)是SD卡协会的另外两名创始成员,但现在铠侠的存储卡业务发展有显颓势,松下存储卡更是没有什么存在感。

三星(Samsung)不仅卖手机、家电,还是闪存市场巨头。事实上,三星自 1993 年以来一直是全球最大的存储制造商。相机存储卡领域,三星早期生产手机、无人机、运动相机等设备使用的Micro SD卡(TF卡),近年也逐渐做起了相机SD卡。

金士顿(Kingston)创立于1987年,长期专注存储领域,在电脑内存和固态硬盘领域有不错的市场份额,在相机存储卡市场里也是相对知名的品牌。

雷克沙(Lexar)创立于1996年,曾是闪存巨头镁光公司(Micron)的品牌,自2017年后归属于深圳江波龙公司。

另外提醒,选择存储卡品牌不必考虑相机品牌。比方说,不是说索尼的相机就一定要用索尼的卡,或者说用索尼的卡会比用其他品牌的卡效果更好。索尼曾经出现过自家部分存储卡无法在自家A7S3相机上正常工作的乌龙事件。市面上的接口标准有多乱,相信大家应该早就深有体会 —— 从传统的 Type-A 到能正反插的Type-C,从最基础的USB 2.0到功能强大的USB 4.0,再到后面雷电口掺和进来 “ 搅局 ”。光这些接口的速度等级和功能,就足以让很多人在买数据线和各种外设的时候头大。

但俗话说得好,“ 有卧龙的地方必有凤雏 ”,抛开存储卡品牌、容量以及标称速度,一张卡的卡面上可能还同时印着 SDXC、C10、U3、V30、A2、I 等各类性能标识,以及厂商自己整出来的各种营销词汇:

相信这些字符大家都认识,但放在一起就未必能全看懂了。而且除了常见的 SD 和 Micro SD 卡,市面上其实还有专门给专业设备用的 CFexpress 卡,给老款华为和荣耀手机扩容用的 NM 卡,甚至连 CF 卡这种上古时代的产物都还有在卖。

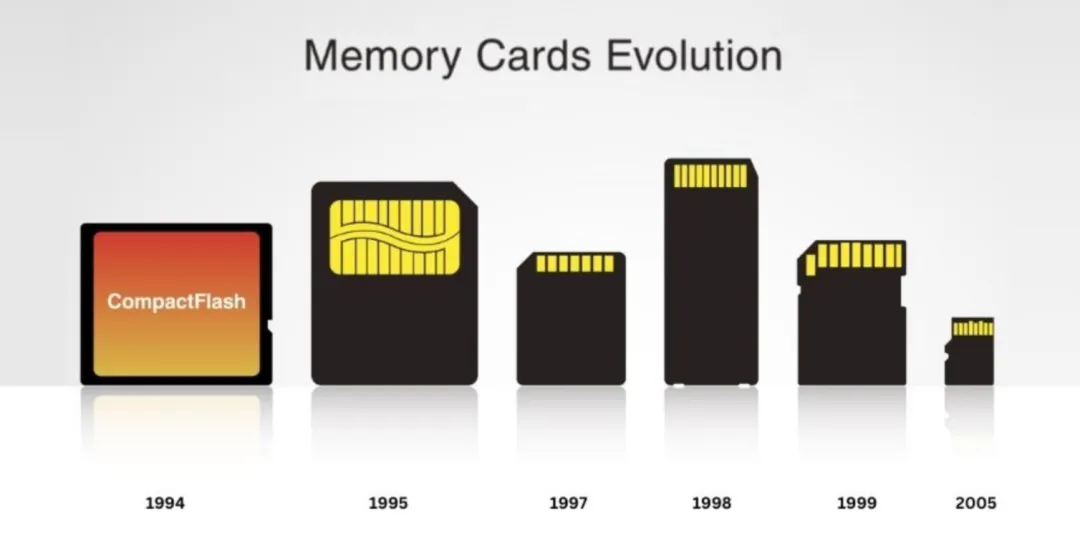

从 1994 年开始到现在,存储卡的演变历程就是一部 “ 把问题复杂化 ” 的进化史,其中既有技术升级带来的必要细分,也有行业标准打架的推波助澜,还有商家为了卖货搞的过度包装。但说到底,最后总归是我们这帮消费者扛下了所有。

为啥现如今存储卡会有这么多的类型跟标注,以及我们在买存储卡的时候到底该怎么选。不管你是准备给相机买卡还是给相机扩容,相信都能在这篇文章里找到答案。

首先要理解今天存储卡标注混乱的局面,就得先回到存储卡的创世年代。1984 年,“ 闪存技术之父 ” 藤尾增冈先是捣鼓出了 NOR 闪存,两年后又搞出更快更便宜的 NAND 闪存,可以说正是这两项技术的出现,让存储卡在 1994-2000 年间迎来了一次物种大爆发。

1994 年,闪迪推出了 CF 卡,标志着人类首次将闪存芯片封装成小巧的卡片。

而东芝在 1995 年发布的 SM 卡,则把存储卡推向了新境界,0.76mm 的超薄设计比 3.3mm 的 CF 卡薄了好几倍。

1997 年闪迪跟西门子联合搞出来的 MMC 卡,更是把存储卡进一步缩小到了指甲盖大小,实际上这张卡的形状已经很接近 SD 卡。

不过就当其他厂商还在市场上小打小闹的时候,索尼在 1998 年突然甩出一记王炸 —— Memory Stick 记忆棒,直接就把其他厂商干懵了。

这卡读写速度碾压同期产品,加上索尼从播放器、相机到 PSP、手机全给配上专属插槽,这让买了索尼设备的用户只能乖乖买这种类型的卡。就在索尼准备用记忆棒一统江湖的时候,原本还在各自为战的松下、东芝和闪迪等厂商立马就坐不住了,它们抱团组建了 “ 反索尼联盟 ” SD 协会,在 1999 年推出了基于 MMC 改良的 SD 卡。

虽然 SD 卡性能和记忆棒差不多,但它的价格直接砍到了记忆棒的六分之一,而且任何厂商只要交年费就能获得授权生产这卡,靠着开放标准和性价比,SD 卡推出没多久便逐渐占据主流市场。至于后面发生的事情,估计有些人都已经知道了,为了适配越来越小的设备,SD 卡后开还衍生出两种不同的物理规格 —— Mini SD 和 Micro SD( 也就是 TF 卡 )。

Mini SD 大小不到 SD 的一半,但由于 Micro SD 更小而且兼容性更强,所以 Mini SD 逐渐被市场淘汰,而索尼后面在 2006 年推出了 Micro SD 转记忆棒的适配器,等于是彻底向 SD 卡低头。这场长达十几年的存储卡物理规格战争,最终以 SD 卡的胜利告一段落。

尽管后面华为还尝试推出过 NM 卡,这卡和 Nano SIM 卡一样大,能直接插手机 SIM 卡槽扩容,包括读写速度也挺快,但可惜只能在自家设备上用,生态封闭得厉害,终究没掀起什么风浪。

但是话又说回来,SD 卡的胜利,其实也可以说是另一种 “ 混乱 ” 的起点。随着数码设备对存储卡容量和速度的胃口越来越大,SD 协会只能被迫不断对自家标准进行持续迭代,旧标准没淘汰,新标准又上马,这些年 SD 卡标识的演变,活脱脱像在 " 屎山 " 上疯狂堆代码。换句话说,别看现在 SD 卡上的标识这么多,实际上它们主要就三类:一类是容量标识,一类是性能标识,还有一类就是厂商自己整的花活,如果你觉得只要砸钱买贵一些的 SD 卡就万事大吉,那就只能说 too young too simple,这里边的道道还真不少。

先说一点啊,买卡的时候,首先要关注的并不是容量和速度,而是看你打算把它塞进什么设备里用,就像给老手机配 C 口充电器,不管你再怎么怼也充不进电,SD 卡的容量标准也得和设备 “ 门当户对 ”。一开始 SD 卡的容量最大只有 2GB,很多老设备( 比如 2000 年初的数码相机 )只认这种卡,后来随着高清照片和视频兴起,2GB 容量根本不够用。SD 协会于是就在 2006 年推出了 SDHC 标准,把 SD 卡的容量上限拉到 32GB,后面 SDXC 标准出来后,SD 卡最大容量已经来到 2TB,而它在 2021 年推出的 SDUC 标准,更是把最大容量提升到了 128TB。不同容量标准对应的最大容量上限:

但它们说白了就是告诉你这卡理论容量能做到多大,跟实际容量没半毛钱关系,实际容量还是得看卡上标了多少 GB。

那么这玩意标在卡面上到底有啥用呢?这么说吧,它能告诉你存进卡里的文件,单个文件最大能有多大。比如 SD 和 SDHC 因为本身文件系统限制,单个文件一旦超过 2G 和 4GB 就塞不进去了,长时间录视频没准录到一半就会中断,而 SDXC 理论上单个文件能怼到 16EB,就不存在这种限制。

除此之外,不同的设备可能对 SD 卡标准也会有不同的要求,比如有些老设备只认 SD 或者 SDHC 卡,硬塞 SDXC 卡进去要么不认卡,要么因为格式限制导致没法存大文件。而新设备比如支持拍 4K 的相机,就必须用 SDXC 卡才能突破 4GB 单文件限制,有些设备虽然能够向下兼容 SD 和 SDHC 标准的卡,但你把这些卡插到设备上就没办法录制更高规格的视频。

所以咱们在买卡前,最好先看看自己手上这台设备的说明书,如果它标了支持 SDXC,就可以直接考虑上大容量 SDXC 卡;要是只支持 SDHC,千万别头铁买超过 32GB 的卡,否则这钱花得纯属冤大头。

确认好该选择什么类型的 SD 卡后,接下来就得看你买这张卡是打算拿来干嘛了。如果你买卡是为了插在相机上拍照片跟视频,那 SD 卡读写速度会直接影响拍摄体验,拍 4K 视频卡速不够会丢帧,连拍 RAW 格式照片写入太慢可能导致快门卡顿,这时候就得重点关注卡面上的性能标识。一张 SD 卡上可能同时存在好几种性能标识,其中最直观的就是以 MB/s 为单位的读写速度标识,有些卡会把顺序读取和写入速度都标在卡面上,如果只标了一个,那它大概率就代表这张卡最大顺序读取速度。

不过这些读写速度标识,在我们选卡时候的参考价值其实并不大,因为它们只代表这张卡最高顺序读写速度,你根本不知道这张卡啥时候会掉速,真正能看出门道的,其实还得看那些速度等级标识。SD 协会最开始推出的速度分级标识是 Class 分级,主要分为 Class 2、Class 4、Class 6 和 Class 10 这四种,也就是卡面上的 C2、C4、C6 和 C10,后面的数字代表了这张卡最低写入速度。

后来高清视频普及后,4K 视频开始流行,原来的 Class 分级不行了,于是基于超高速总线接口技术的 UHS 速度分级出现了,U1 代表这张卡最低顺序写入速度是 10MB/s、U3 则是 30MB/s。

有了 C 和 U 等级还没完,随着 4K、8K 超高清视频以及 VR、全景相机等技术的兴起,设备对于 SD 卡的写入稳定性要求越来越高,于是 SD 协会还专门推出了 Video Speed Class 分级。V 等级有 V6、V10、V30、V60、V90 五个级别,后面数字同样代表最低顺序写入速度,它强调持续写入的稳定性,确保设备在录制超高清视频等场景时,不会出现丢帧或者中断等现象。

比如设备拍 4K 视频至少需要 U3 或者 V30 等级的卡,8K 则必须上 V90;但要是你买 SD 卡主要用在监控摄像头或者行车记录仪上,那买 C10、U1 或者 V10 的卡差不多就够用了。除了速度等级,SD 卡接口版本其实也决定着它的理论速度上限,而 SD 卡上的 “ Ⅰ ” 或 “ Ⅱ ” 罗马符号,其实就代表了这张卡的接口版本。

一般来说,使用 UHS-II 接口的 SD 卡读写速度会更快,但是价格也更感人,而且得设备卡槽支持这接口才能发挥全部实力,如果把它插到只支持 UHS-I 的设备上,传输速度就会受限。不同 UHS 接口版本对应的最大读写速度:

换句话说,要是你的设备不支持 UHS-II 卡槽,那完全没必要考虑加钱上 UHS-II 接口的 SD 卡。

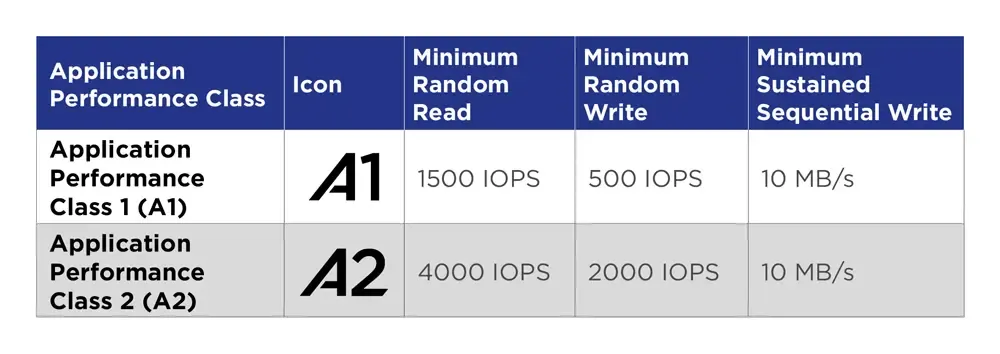

当然了,要是你买 SD 卡主要是为了给手机或者 Switch 扩容,除了买大容量的卡,很多人可能会觉得这张卡的读写速度越快越好,但其实我们更应该关注的是这张卡的随机读写性能。SD 协会之前专门推出了针对随机读写性能的 A 分级,A1 要求达到 1500 IOPS 的最低随机读取速度和 500 IOPS 的最低随机写入速度;而 A2 则进一步提高到了 4000 IOPS 和 2000 IOPS。

理论上,A2 卡能让 APP 和游戏启动速度比 A1 卡快上一倍,实际用起来可能没这么夸张,但它们的随机读写速度差距就摆在这里,所以我的建议是有条件上 A2 就上。要是你买 SD 卡纯粹只是为了存文件,那也别考虑 SD 卡了,还不如直接买个 U 盘或者硬盘来得省事,现在一个正儿八经的 128GB USB3.2 U 盘,价格也就几十块钱。

总的来说,买 SD 卡就像量体裁衣,得看设备 “ 体型 ” 和 “ 需求 ”,相机要抓 V 等级和 UHS 接口版本;手机、游戏机得盯 A2 随机读写,别被卡面数字给忽悠,结合说明书按需选择才是正解。话说回来,SD 协会紧跟时代需求持续不断迭代自家标准是好事,但问题就在于 —— 这些年 SD 卡标准就像俄罗斯套娃,新标准出来后并没有取代旧标准,而是直接往上叠 buff。于是我们会看到一张卡上同时印着好几个认证,有些过时标准完全没必要出现在上面。

说好听点,这做法是为了给仍然在使用老设备的用户提供更多兼容选项,让他们在买卡时能更方便地找到适配老设备的卡,但往难听了讲,这何尝不是在标准整合上偷懒,不够强硬的表现。再加上很多商家为了制造卖点,还自创了一堆营销词汇或者产品线划分,比如 Professional、Extreme Pro、Plus、Ultra 等等,要是同品牌同个产品线还比较好区分,一旦跨品牌就没任何意义了。

这无异于增加了普通人选购 SD 卡的学习成本和时间成本。买卡最省事的办法,当然是找到手上这台设备的说明书,说明书上一般会直接写明,哪些功能最低需要什么等级的卡,然后照着这个等级,直接选张大厂的卡就行( 小厂出的卡可能存在虚标)。贴心点的厂商,甚至还会在说明书里直接给你推荐具体的 SD 卡型号。

但真心希望,SD 协会能好好捋一捋自家的标准体系,痛快点把那些多余又重复的认证标识全给砍掉,让标注能更简单直白些,另外也可以约束下厂商,别再让它们通过各种营销词汇混淆概概念了。只要设备和技术还在进步,那么这场关于存储卡形态和标准的迭代就永远不会停歇,也许以后还会不断有新形态和新标准出现。也许未来的存储卡,或许会像 USB 接口一样,在混乱中逐渐走向统一,期待那一天早些时候到来。

本站新闻资讯部分图文、音视频源自互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有!

如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。

如果觉得文章有用,欢迎分享给更多需要的人

微信扫码或长按识别小程序分享

Copyright © 2016-2025 jxjccm.com All Rights Reserved.

版权所有: 江西俊程文化传媒有限公司 网站声明

赣ICP备17002708号-1 ![]() 赣公网安备36040202000174号

赣公网安备36040202000174号

网站设计:俊程文化